y sus formas discursivas. Eudeba, Bs. As.) que contenga 7 puntos importantes:

- Apreciaciones sobre la narración del psicólogo Jerome Bruner, el lingüista Vladimir

Propp, el historiador Robert Darnton y el filósofo Walter Benjamin. - Concepto de “trama causal o narrativa”.

- Diferencia de la figura del narrador con la del autor. Tipos de narrador.

- Representación de la subjetividad en la narración antes y después del siglo XX.

- Diferentes funciones que aparecen en la narración, según el semiólogo Roland

Barthes. Doble función que se encuentra en la narración, según el escritor Ricardo

Piglia. - Tipo de pacto existente entre lector y autor. Aplicación del concepto de verosímil en

la narración. - La descripción en el Romanticismo, en el Realismo y en la actualidad.

1. La narración tiene que ver con el conocimiento y la experiencia. Se relaciona con el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia. Es un modo particular de organizar el pensamiento y el conocimiento.

Según Jerome Bruner (psicólogo), los seres humanos interpretamos las acciones, los comportamientos, de manera narrativa. Lo que él denomina “psicología intuitiva”. Pensamos nuestra propia vida de manera narrativa, la pensamos como un relato que va cambiando con el tiempo, y también pensamos narrativamente la vida de los demás.

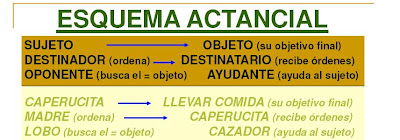

Según Jerome Bruner (psicólogo), los seres humanos interpretamos las acciones, los comportamientos, de manera narrativa. Lo que él denomina “psicología intuitiva”. Pensamos nuestra propia vida de manera narrativa, la pensamos como un relato que va cambiando con el tiempo, y también pensamos narrativamente la vida de los demás.Dentro de esa psicología, las personas son pensadas como actores o sujetos que actúan movidos por metas u objetivos, que se valen de instrumentos para alcanzarlos y que en su trayecto, deben vencer obstáculos que les presenta el medio. Se trata de una representación narrativa de las acciones humanas. Los actores, las acciones, los objetivos, los instrumentos, le medio en el cual se mueven, son componentes básicos de la estructura narrativa.

El lingüista Vladimir Propp, en su estudio de los cuentos tradicionales rusos, encuentra que en todos ellos se repite la misma estructura. Esa estructura está compuesta por treinta y nueve funciones que constituyen el esqueleto básico del cuento. Esa estructura básica se repite en todos los cuentos de tradición oral rusos, facilitando la memorización de las historias. Hay una huella en el relato que proviene de la repetición de lo cuentos, tal huella es un registro de la historia de los personajes que permite que se transfiera a lo largo de las generaciones. Esa huella permanece en las narraciones tradicionales gracias a su básica estructura.

Durante mucho tiempo, la literatura infantil recurrió frecuentemente a esos cuentos hasta que, en la década del 60, se empezó a cuestionar la conveniencia de esas historias para los chicos. El motivo: la alta dosis de crueldad y violencia que contenían.

Robert Darnton, historiados, compara versiones de los cuentos de hadas, entre ellas las versiones orales de los campesinos franceses de los siglos XVII y XVIII, y destaca el nivel de violencia, crueldad y sexo que aparece en esas versiones campesinas, a diferencia de las que han llegado hasta nosotros. No es lo mismo la “Caperucita Roja” del siglo XVII que la del siglo XXI, la versión original tiene un contenido mucho más alto de violencia, sexo y morbosidad que el actual.

Darnton establece una relación bastante estrecha entre los motivos que se repiten en los cuentos de hadas y la realidad social en la cual esos cuentos eran contados. Según de dónde provengan, las versiones tienen matices diferentes. No todos los cuentos de tradición oral tienen moraleja, algunos más bien tienen advertencias.

En cambio, el filósofo, Walter Benjamin afirma, que las narraciones orales, siempre dejan una enseñanza, ya sea moral o práctica; pero lo que caracteriza las buenas narraciones, es que esa enseñanza queda entreverada en la trama de la experiencia vivida y la audiencia es la que extrae su propia enseñanza, su propia interpretación. Los hechos no se interpretan, sino que se cuentan solamente.

Una buena narración sobrevive en el tiempo y puede ser escuchada/leída una y otra vez, en distintos momentos de la vida y el lector/oyente les encuentre un sentido diferente.

2. Para Hayden White, historiados, lo que hace que una sucesión de hechos se transforme en Historia, es la trama narrativa o causal, que torna la sucesión cronológica de los hechos en un encadenamiento de causas y consecuencias, para poder vincular los hechos de manera causal, es necesario una perspectiva, una distancia que permita evaluarlos e interpretarlos a partir de sus consecuencias. Toda narración histórica se hace desde un lugar, un centro, en el que se ubica el historiador para jerarquizar los hechos y armar una trama narrativa con ellos. No es lo mismo una línea de tiempo que tiene hechos desconectados entre sí y no se establece una relación entre los distintos registros. En cambio, en un texto narrativo, lo que le da una trama causal, es la evaluación que hace aquel que está escribiendo la Historia y que deriva de las consecuencias que esos hechos tuvieron para la cultura a la que pertenece.

La organización narrativa, secuencial, causal, permite dar cuenta de lo imprevisto, lo inexplicable o lo anormal e interpretar la realidad y las conductas humanas.

3. Existe una gran diferencia entre el autor y el narrador. El autor es la persona de carne y hueso que escribe; pero cuando ese texto es leído, el autor se borra, se desdibuja, y el lector se encuentra frente a una fuente de enunciación que el mismo texto construye. El narrador es una “voz” que narra, es quien enuncia, desde la ficción misma, ese relato. En los casos en que el narrador es un personaje de ficción es fácil distinguir al autor del narrador. Es más difícil en los casos en que el narrador no coincide con un personaje, en el caso en que la narración está en tercera persona y el narrador no está representado como personaje.

De esta forma se pueden establecer dos tipos de narrador, uno en primera persona, que puede ser protagonista (cuenta lo que le sucede) o puede ser testigo (cuenta lo que le pasa a otros) y un narrador en tercera persona, que puede ser omnisciente (todo lo sabe) u observador (sólo lo que ve).

4. La subjetividad en la narración antes y después del siglo XX. En los cuentos orales se reducen a una secuencia de acciones, que remiten a las intenciones o motivaciones de los personajes. En los cuentos tradicionales no existe el personaje en el sentido que hoy lo entendemos. Lo que hay en el cuento de tradición oral son actantes, personajes que encarnan acciones, no se los describe ni se cuenta demasiado de su vida. No hay lugar para los pensamientos ni la interioridad de los personajes.

En la actualidad, con la ficción escrita esta característica se modifica. Los personajes adquieren cuerpo y volumen y la subjetividad ocupa un lugar creciente, hasta tal punto que los conflictos, se plantean como conflictos internos, o conflictos que surgen del contraste entre el mundo exterior y la interioridad de los personajes.

En la literatura del siglo XX, se ensayaron distintos procedimientos o técnicas para representar la subjetividad. Uno de ellos es el llamado monólogo interior, que representa el fluir de la conciencia y de los pensamientos del personaje. Otra técnica es la aparición del narrador en primera persona que cuenta las cosas que a él le pasaron y de este modo nos permite el acceso a su mundo interior. Otro procedimiento, y el más importante, es el procedimiento de la visión o del punto de vista: a través del juego con el punto de vista de los personajes, se puede acceder a su perspectiva, a su modo de ver el mundo. Una ficción puede estar narrada en tercera persona pero desde la perspectiva de un personaje, lo que permite al lector ingresar a su visión y a su interpretación de los hechos. En la actualidad, la ficción tiende a subjetivizarse cada vez más, a dar un paso mayor a la interioridad de los personajes. Una forma es a través del punto de vista y otra es el narrador en primera persona.

5. Roland Barthes, semiólogo, sostiene que en un relato todo es funcional, todo tiene una función. La función es una relación entre dos términos: todo elemento que aparece en el relato tiene un correlato. Hay distintos tipos de función, y los mismos elementos pueden cumplir funciones distintas.

Las funciones cardinales, o núcleos, son las acciones que se vinculan en la trama causal, que conforman el esqueleto, la estructura básica del relato. Los núcleos hacen avanzar el relato, abren una expectativa y la cierran, forman secuencia. Entre los núcleos, se suelen insertar otras acciones menores, secundarias, o bien descripciones, que ya no tienen la misma importancia que las funciones cardinales, que se denominan catálisis. Éstas sean descriptivas o acciones secundarias, demoran, dilatan la consecución causal del relato y pueden crear suspenso. Esas descripciones o esas acciones pueden tener otro tipo de función, por ejemplo indicios, que son descripciones que sirven para caracterizar indirectamente a los personajes, o bien su relación con la situación.

Un mismo elemento puede tener dos funciones distintas en un relato, puede ser parte de un núcleo narrativo o de una catálisis y a su vez actuar como indicio.

En relación con esta idea de la doble funcionalidad, Ricardo Piglia propone que todo cuento cuenta dos historias, una visible y una secreta. Él aclara que la historia secreta no es una historia oculta que hay que descubrir a través de la interpretación, sino simplemente una historia que se cuenta de manera enigmática. Cada una de esas dos historias, responde a una lógica, a una causalidad diferente y los mismos elementos participan de ambas; cada elemento de un cuento tiene doble función. En algunos casos, esa función, está directamente vinculada con la trama narrativa; en otros, descansa más en la capacidad del lector para realizar inferencias que apelan a sus esquemas socioculturales y a su enciclopedia. Ambos tipos de funciones se complementan, e incluso se superponen, la historia visible, la de los acontecimientos; y la historia que se infiere, la secreta.

6. Umberto Eco, postula un pacto funcional, que autor y lector suscriben, en virtud del cual el lector acepta que lo que se cuenta en el texto son hechos imaginarios, pero no son mentiras. El lector suspende la incredulidad, su juicio acerca de la verdad o falsedad de lo que está leyendo; así como el autor finge que los hechos que cuenta ocurrieron, el lector finge lo mismo acerca de esos hechos. Pero ambos son conscientes de que se trata de hechos imaginarios.

Aunque se esté en un mundo maravilloso, donde ocurren cosas que no ocurren en el mundo real, se mantienen ciertos elementos del mundo real. Si esto no sucediera, no habría comunicación (la comunicación descansa sobre los códigos comunes o compartidos por emisor y receptor, y el código sociocultural es parte de esa competencia). Los mundos de ficción son parásitos del mundo real: todo aquello que en un texto de ficción no se explicita, no se describe como diferente del mundo real, se presupone que es equivalente a lo que ocurre en el mundo real.

Cada género incluye cláusulas en el pacto ficcional que suscribe el lector. Éste pacto supone que el lector suspende sus juicios de verdad frente a los hechos que se le narran; es decir, no es válido preguntarse si es cierto, si pasó o no pasó lo que se cuenta.

En cambio, es posible interrogarse sobre la verosimilitud de lo narrado, y la idea de “verosimilitud” remite al género, a lo admitido por las convenciones del género.

La noción de “verosímil” se aplica, a los géneros que pertenecen al campo de la argumentación y éste es el origen del término; y por otro, a los géneros ficcionales.

Lo verosímil es lo que parece verdadero porque se ajusta o se adecua a la opinión más generalizada, a lo que la mayoría cree que es la verdad. Se entra, así, en el campo del sentido común, la Doxa, que es parte de lo que llamamos “código ideológico”.

En cuanto a lo verosímil aplicado a la ficción, es un concepto relativo al género: cada género ficcional, elabora su propio criterio de verosimilitud.

Si se piensa la ficción desde una perspectiva pragmática, la ficción ha sido definida como un “acto de habla lúdico”, de la naturaleza del juego. Cuando se lee un texto de ficción, se suspende, mientras dura la lectura, la incredulidad o la duda respecto de eso que se está leyendo, y se lo cree, no como verdad sino como ficción. No hay posibilidad de sentir placer en la lectura de un texto ficcional si no existe esta operación.

El recurso de verosimilitud más importante del que, históricamente, se ha valido la ficción, es la descripción. Un procedimiento para crear verosimilitud es introducir nombres propios que remiten a lugares o a personajes que tienen una existencia fuera de la ficción. Y también, inventar nombres que parezcan reales.

7. La descripción, implica una interrupción temporal, el tiempo se detiene. No tiene un orden prefijado; el orden en el que se presentan los elementos del que describe. La narración tiene una cierta restricción de orden; se lo puede invertir, pero hay un orden natural, que es aquel en el que sucedieron los hechos. En el caso de la descripción, esto no ocurre. La descripción, procede por análisis, por descomposición del objeto en elementos. La denominación del objeto que se describe puede aparecer o no en el interior de la descripción. Si la denominación del objeto no aparece, si se describe algo sin nombrarlo, estamos en presencia de una descripción con rasgos de adivinanza, que plantea una forma de acertijo.

Con el Romanticismo, la descripción empieza a adquirir estatuto literario. Los románticos se valen de ella para representar los estados de ánimo; la descripción de un paisaje, de un lugar, expresa, a través de los adjetivos calificativos, el estado de ánimo de un personaje. La metonimia es una figura retórica frecuente en el lenguaje corriente, una figura de desplazamiento por contigüidad: para referirnos a un objeto, mencionamos otro que está en contacto con él.

El Realismo utiliza la descripción para producir impresión de realidad. En las grandes novelas del siglo pasado, abundan las descripciones extensas, plenas de detalles. Muchos de esos detalles descriptivos, aparentemente inútiles, están allí para crear en el lector una ilusión de realidad, para hacer verosímil lo que se cuenta. Esos textos prevén un lector capaz de detenerse en las descripciones, un lector curioso como el lector de enciclopedias. Es distinto el lector que construye la narración y el que construye la descripción. El primero está movido por la intriga, es un lector que quiere avanzar en la acción, al que le interesa lo que viene después. El segundo, en cambio, es un lector que se toma su tiempo y que está impulsado por el deseo de acrecentar su conocimiento respecto de un sector de la realidad y por una cierta curiosidad léxica, una preocupación por el vocabulario.

En la Actualidad, podemos ver imágenes en video, fotos, televisión, cine, lo que hace que los textos se detengan menos en descripciones y el lector se interese menos por ellas. Frente a un texto como Moby Dick, de Melville (1851), es frecuente que los lectores contemporáneos, más interesados en la acción, se salteen los largos capítulos donde se describe minuciosamente a las ballenas, su pesca y su faenamiento. Los textos como el de Melville fueron escritos pensando en un lector que hoy probablemente sea una especie en extinción.